Andare, in un bel pomeriggio di novembre, a vedere il Museo del Duomo di Vigevano, per l’iniziativa dell’Università del Tempo Libero di Mede, è come vedere una parte della storia della città ducale da un nuovo punto di vista, insolito e originale.

Con Don Renato Passoni, parroco di Mede, e una simpatica guida, ho fatto, con alcune signore che partecipano agli eventi dell’Università, la scoperta di come Vigevano, dalla fine del Cinquecento, sia diventata un punto di riferimento nel mondo delle diocesi lombarde.

Il Museo del Tesoro del Duomo, dopo una lunga ristrutturazione, permette a ogni tipologia di pubblico di fruire delle collezioni museali.

L’ingresso è nel loggiato di Palazzo Vescovile, raggiungibile da piazza Sant’Ambrogio, con una confortevole reception, dove si trova la Mazza Capitolare in argento.

La prima sala è dedicata alle antiche testimonianze di fede nella zona con reperti delle Pieve e dal Battistero di Velezzo Lomellina, mentre il cassaforziere ricorda l’elezione di Vigevano a sede vescovile, dato che servì trasportare a Vigevano la donazione del duca Francesco II Sforza.

La zona dedicata alla figura del vescovo Caramuel, introdotta dal murale di Ale Puro dell’illustre prelato, racconta di una figura di primo piano che nei suoi lavori spaziava dalla teologia alla matematica, dall’architettura alla poesia.

Nella sala accanto al modello ligneo, realizzato da Antonio da Lonate per la ristrutturazione della Cattedrale, è esposta una copia dell’Architectura civil, il trattato di architettura del Vescovo Caramuel, stampato a Vigevano con i suoi studi e disegni.

Ma si può apprezzare anche la prima illustrazione in Occidente della tabella del codice binario riportata da Caramuel nel Mathesis Biceps e lo studio sul temperamento equabile, oltre alla cassaforte secentesca utilizzata dallo stesso vescovo e alcuni suoi documenti inediti tratti dall’Archivio Diocesano di Vigevano, con 23.000 carte del Caramuel.

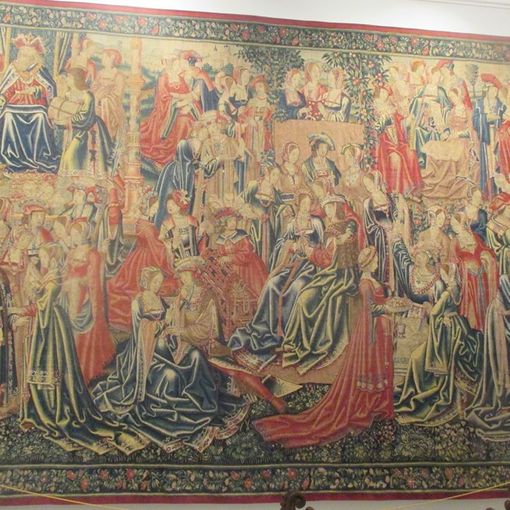

Al primo piano si trova una sala multimediale concepita per conferenze ed eventi, per poi proseguire nella sala degli arazzi, eseguiti a Bruxelles intorno al 1520, epoca di passaggio tra il gotico e il primo rinascimento.

Gli arazzi arrivarono a Vigevano grazie alla donazione di Francesco II Sforza e narrano la parabola del Figliol prodigo e La storia di Ester, come se fossero pareti tessute in lana e seta.

Si prosegue nella sala delle oreficerie tra calici, vasellame sacro, ostensori ma soprattutto la Pace di scuola lombarda eseguita alla fine del XV secolo, che per le straordinarie proporzioni per la tipologia dell’oggetto e le caratteristiche stilistiche è un pezzo eccezionale.

Nella sala dei paramenti c’è il Pastorale d’avorio, realizzato in dente di narvalo. Dove si trovano le figurine di sant’Ambrogio e di sant’Agostino, il santo battezzato da Ambrogio.

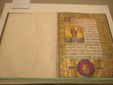

La sala dei codici e dei corali propone i volumi fatti realizzare da Francesco II Sforza per l’uso nella chiesa Cattedrale e miniati da Giovan Gerolamo Decio, oltre a un messale di scuola ferrarese miniato da Guglielmo Giraldi, tra i più importanti del rinascimento italiano, celebre per il Codice Urbinate Latino 365.

Nell’ultima sala del museo sono da vedere i dipinti di Bernardino Ferrari, prestigioso pittore vigevanese del XVI secolo, che raccontano la passione di Cristo, un tempo erano le ante della cappella ad armadio della corporazione dei Battilana in Cattedrale, mentre la pala di san Giorgio del De Canna completa la sala.

La gita è terminata con un viaggio prima all’interno del Duomo di Vigevano, dove Don Renato Passoni ha illustrato la vita di Sant’Ambrogio, protettore di Vigevano, raccontata negli affreschi che si possono ammirare nelle volte della chiesa.

Un passaggio poi in Piazza Ducale, con la storia della Croce sul sagrato del Duomo, che i vigevanesi non devono calpestare quando passano da li, e della Stella di Davide, simbolo della fede ebraica.